›Villa Heimburg‹ in Kötzschenbroda. – Archiv Dr. Christian Heermann.

Bis 1912 bringt die ›Gartenlaube‹ fast in jedem Jahr einen neuen Roman der

Heimburg. Dieses Pseudonym soll harmonischen Klang für Vornehmheit und

Geborgenheit ausstrahlen: »My home is my castle.«

In ihren Romanen und Novellen gestaltet sie Konflikte, die Tragik ins

idyllische Familienleben bringen. Sie schreibt gegen adligen Standesdünkel

und will den Lebensraum der Frau erweitern. 1887 vollendet sie den Roman

›Eulenhaus‹ der plötzlich verstorbenen Eugenie Marlitt und rückt zur

Starautorin der ›Gartenlaube‹ auf. Sie wird Deutschlands meistgelesene

Autorin, bis die große Zeit der Hedwig Courths-Mahler beginnt.

Am 1. Oktober 1888 bezieht Karl May, der den Weg in die Bestseller-Listen

angetreten hat, die ›Villa Idylle‹ in der Kötzschenbrodaer Schützenstraße

(heute Wilhelm-Eichler-Straße 8), etwa 300 Meter vom Wohnsitz der Heimburg

entfernt.

Am Bahnhof Kötzschenbroda (heute Radebeul-West) stoßen die Straßen der

beiden Literaten zusammen – nicht in einer Millionenstadt, sondern in

einer kleinen Gemeinde mit rund 4000 Einwohnern. Nirgendwo jedoch findet

sich ein Hinweis – bis jetzt jedenfalls nicht –, dass sich die beiden

Viel- oder Meistgelesenen mal begegnet sind oder auch nur von der

Prominenz der Nachbarschaft etwas wussten. Ab 1888 unterhält Wilhelmine

Heimburg für die nächsten 22 Jahre noch eine Stadtwohnung in Dresden,

weilt aber immer wieder regelmäßig bei den Eltern in Kötzschenbroda.

Karl May hat nie in der ›Gartenlaube‹ publiziert, dem Blatt aber viele

Anregungen entnommen, aus dem Jahrgang 1881 beispielsweise gleich zu zwei

Figuren – zum ›Krumir‹ und zu ›Krüger Bey‹. Wenn er in dem Wochenjournal

blättert, stößt er ab 1878 (beziehungsweise 1881) regelmäßig auf den Namen

der nachbarschaftlichen Kollegin.

Ab 1890 erscheinen bei ›Union Deutsche Verlagsgesellschaft Stuttgart,

Berlin, Leipzig‹ »W. Heimburgs gesammelte Romane und Novellen« (bis 1893

10 Bände, ab 1896 beziehungsweise 1904 »Neue Folgen«). Im gleichen Jahr

1890 ediert der gleiche Verlag ›Die Helden des Westens. Von Carl May‹ und

eröffnet damit die Buchausgaben der ›Jugenderzählungen‹ (bis 1899 sieben

Bände).

Medizinalrat Doktor May

1897 läuft in der ›Gartenlaube‹ in den Nummern 1 bis 20 der Heimburg-Roman

›Trotzige Herzen‹, nahezu zeitgleich erscheint bei ›Union‹ die

Buchausgabe. Schon auf Seite 7 macht der Leser die Bekanntschaft »des

Herrn Medizinalrat Doktor May, des vielgeliebten […] Leibarztes Ihrer

Durchlaucht«. Noch sympathischer kommt May-Tochter Aenne daher – »so

jugendfrisch, so gesund an Seele und Leib«. Sie verfolgt konsequent ihren

eigenen Weg und besucht in Dresden die Musikschule. Dann begeistert sie

als Konzertsängerin durch ihre »herrliche volle Stimme«. »Herrgott«, ruft

eine Komtesse, »die Dresdener waren ganz May-verrückt!«

In den ›Trotzigen Herzen‹ geht die Liebe natürlich ihre verschlungenen

Wege, doch nach vielen Irrungen kommt es zum Happy End zwischen Aenne und

Heinz von Kerkow. Und dieser »große schlanke Mann« ist selbstverständlich

ein heimlicher Dichter. Im Wald »setzte er sich nieder im Schatten eines

Baumes und schrieb in sein Notizbuch ein Gedicht, in dem er sein Innerstes

enthüllte.«

Eine ähnliche Geschichte hatte Karl May ein paar Jahre vorher, 1894/95, im

›Deutschen Hausschatz‹ fabuliert: Der Ich- Erzähler May (»der Dres’ner

Doktor«) organisierte in Dresden die Ausbildung der begabten, aber armen

Martha Vogel zur Sängerin – »sie wurde der Liebling des feineren

Konzertpublikums.« Verblüffender, vielleicht auch nur zufälliger

Gleichklang aus Radebeul!

1910 kauft Wilhelmine

Heimburg in Niederlößnitz die prächtige Villa Borstraße 15. Am turmartigen

Vorbau stehen schon bald und bis heute die Buchstaben »Heimburg«. Seit 20

Jahren ist das Anwesen dem Verfall preisgegeben. Zu den Vorbesitzern der

»Heimburg« gehörte einst der Verleger Adalbert Fischer, mit dem May

jahrelange juristische Auseinandersetzungen führen musste.

Wilhelmine Heimburg stirbt am 9. September 1912, reichliche fünf Monate

nach May. Ihre letzte Ruhestätte findet sie im Familiengrab Behrens auf

dem Friedhof Kötzschenbroda.

May und Heimburg gehörten zu den Meistgelesenen ihrer Zeit, lockten die

Leser in Traumwelten, lebten ein knappes Vierteljahrhundert in

überschaubarer Nähe, publizierten im gleichen Verlag, hatten ihre

Beziehungen zur ›Gartenlaube‹: Sie müssen voneinander gewusst haben. Das

Fehlen von Hinweisen auf Kontakte lässt sich vielleicht dadurch erklären,

dass die gutbürgerliche Familie Heimburg/Behrens Zurückhaltung wegen Mays

Herkunft übte.

Zum renommierten Rahmen jener Familie gehörten neben dem väterlichen

Oberstabsarzt a. D. auch Berthas Bruder Max Behrens (1850–1908),

preußischer Generalmajor, sowie Onkel Julius Behrens, Apotheker,

Miteigentümer und Direktor der 1907 in Kötzschenbroda gegründeten

»Vereinigten Lehranstalten für Drogisten und Chemiker«. Etwa ab 1913 hatte

die Anstalt im ehemaligen ›Imperial-Welt- Kino-Kötzschenbroda‹

(Harmoniestraße 14) ihren Sitz.

Über Mays Wurzeln im damaligen armseligen Ernstthal beziehungsweise

Hohenstein-Ernstthal konnte man im ›Deutschen Literatur-Kalender‹ von

Joseph Kürschner nachlesen. Auch Wilhelmine Heimburg war alljährlich in

dem Nachschlagewerk verzeichnet. Noch vor 1900 begann die Pressekampagne

gegen May, die dann auch die Vorstrafen bekannt machte. Für die ›feine

Gesellschaft‹ Gründe zur Distanz. Aber vielleicht gibt es auch ganz andere

Motive?

Wildwest in Weinböhla

Der Dritte im Dreieck der Geheimnisse, Johannes Cotta, war Urberliner.

Fast eine Generation jünger als May, Jahrgang 1862, wird er im »alten,

gemütlichen Berlin geboren, welches heute nicht mehr existiert«

(Cabaret-Revue Nr. 62, Berlin 24. Juli 1913). Nach schauspielerischer und

musikalischer Ausbildung führte er ab 1881 für zwei Jahrzehnte ein

rastloses Theaterleben zwischen Altenburg, Berlin und Stettin. Zwei Jahre

weilt er in Amerika. Wie Old Shatterhand im Roman »Weihnacht!«, der in

bewohnten Gegenden Artikel an Zeitungsredaktionen verkauft, hält es auch

Cotta. In Milwaukee (WI) am Michigansee, einem Zentrum deutscher

Einwanderer, verdient er sich mit Beiträgen für das deutsche Journal ›Der

Sendebote‹ ein paar Dollars. Als er Jahre später in Deutschland ein Stück

Boden erworben hat, wird als erstes zur Erinnerung an die amerikanische

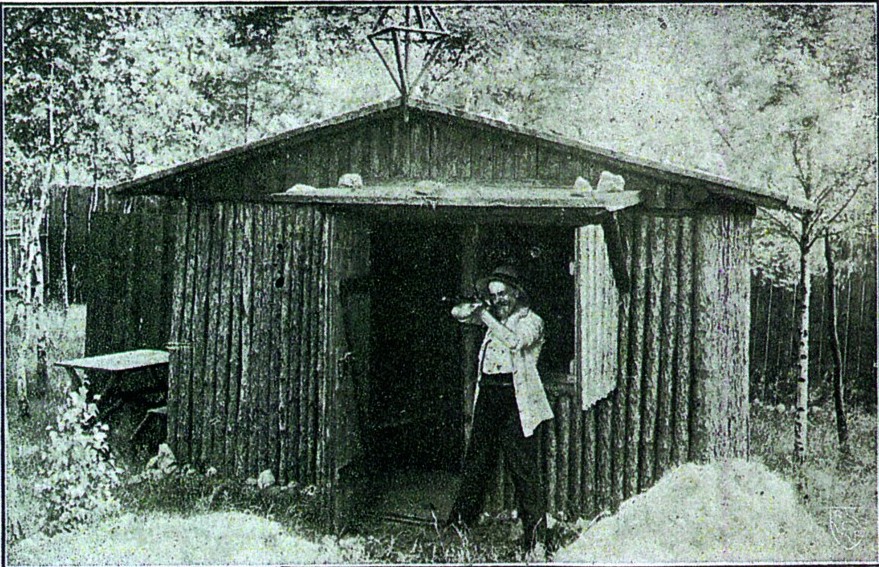

Zeit ein Blockhaus gebaut.

Ab 1901 zählt Cotta in Berlin zu den führenden Köpfen des von Ernst von

Wolzogen gegründeten ersten deutschen literarischen Kabaretts

›Überbrettl‹; der Name spielt auf Friedrich Nietzsches »Übermenschen« an.

Cotta wirkt als Rezitator von zumeist eigenen Texten und als Komiker und

führt zeitweise die Oberregie. Die Kollegen an seiner Seite, etwa Detlev

von Liliencron, Hanns Heinz Ewers, Oscar Straus und Arnold Schönberg,

werden später fast durchweg bekannter als er. So ist das auch mit der

Künstlerrunde im ›alten Cafe des Westens‹ (am Kudamm, Ecke Joachimstaler

Straße) mit Roda Roda, dem Maler Max Zaeper, Erich Mühsam und Hans

Dominik.

Cottas Leben ist turbulent. Er spielt in Berlin und auf Kleinkunstbühnen

in ganz Deutschland und halb Europa. Großstadthektik und Reisen haben den

47-Jährigen müde gemacht. »Kann man denn eine Oase finden in dieser

trostlosen Wüste?« fragt er und sucht und findet sie tatsächlich – in

Weinböhla: Ich »sah staunend nicht fern der Anhöhe am Rande eines schönen

Gartens ein Häuschen stehen […] – die Oase!«

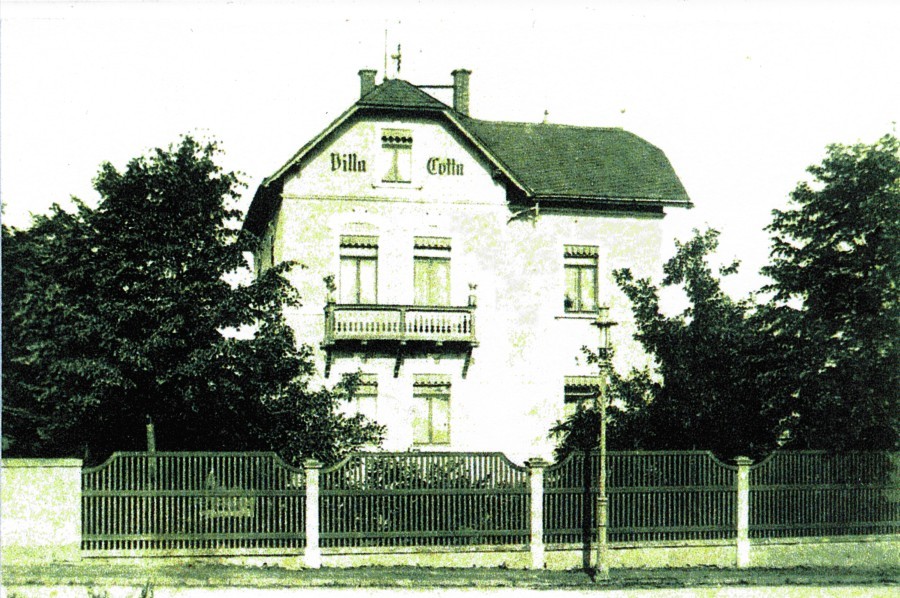

Er kauft das 1898 erbaute Anwesen Bäckersche Hofstraße 6 und lebt ab 30.

Januar 1909 in seiner ›Villa Cotta‹. Im Garten baut er umgehend das

Blockhaus – Wildwest in Weinböhla. Ein kleiner Aussichtsturm und ein

Schießstand entstehen. In Weinböhla ist er in der Schützengesellschaft

›Saxonia‹ aktiv, er gestaltet literarische Abende und hält Vorträge, geht

auch auf kabarettistische Tourneen. Und schreibt.

Die Ehe ist sein bevorzugtes Thema. Neben dem Roman ›Ehefolter‹ (1895)

liegen dazu sieben Titel vor – alles aus »eigener Erfahrung; ich habe nie

gedichtet, sondern nur Erlebtes schriftlich niedergelegt […]« 1888 hatte

er in Mähren geheiratet, »wo meine Frau immer noch lebt, ich aber nicht«

(1913). In der Villa in Weinböhla wohnt er zusammen mit seinem

»Hausmütterchen« Emma Kleemann und deren jüngerer Schwester.

Cottas Romane und Novellen – einiges wird der Science Fiction zugeordnet –

und Dutzende von kleinen Heften ›Urberliner – Sittenbilder und

drastisch-komische Satiren‹, die er zum Preis von zumeist 50 Pfennigen im

Eigenverlag vertreibt, sind durchweg in Vergessenheit geraten. In

Weinböhla aber ist er ein bisschen präsent: Im November 2014 bringt die

›Interessengemeinschaft Ortslehrpfad‹ am Eingangstor zur einstigen ›Villa

Cotta‹ eine Gedenktafel an.

Intensiv hat sich Johannes Cotta mit dem aktuellen Büchermarkt befasst. Im

Titel ›Die Oase‹ (Leipzig 1912) schildert er Alltag und Arbeit in seinem

Weinböhlaer Dichterheim und gibt Einschätzungen zur zeitgenössischen

Literatur. Er beklagt, dass das harte Erwerbsleben dem Lesen immer weniger

Raum lasse und dass ausländische Literaten mehr gefragt seien als

deutsche.

Von Andersen über Gorki bis Zobeltitz äußert er sich zu mehr als 100

Autoren. Auch so populäre Namen wie Conan Doyle und die beiden Dumas, Mark

Twain und Jules Verne, »die gute brave Marlitt« und Wilhelmine Heimburg

aus dem benachbarten Radebeul fallen.

Karl May fehlt in jener Cottaschen Galerie! Noch erstaunlicher, denkt man

an dessen amerikanische Reminiszensen. Aber vielleicht verführte auch hier

das Negativbild zur Ignoranz.

Er sammle »Kataloge von Buchhändlern, Antiquaren, Bibliotheken und

Lesezirkeln« und bekäme jede Woche mindestens ein Exemplar von

»irgendwoher zugeschickt«, schreibt Cotta 1912. Und dabei ist ihm der Name

des Nachbarn May nicht untergekommen?

Vielleicht gibt es für die Nachbarschaftsgeheimnisse in der Lößnitz doch

noch mal überzeugende Lösungen?