|

Lieferung 61 |

Karl May |

24. Oktober 1885 |

Der verlorne Sohn

oder

Der Fürst des Elends.

Roman aus der Criminal-Geschichte.

// 1441 //

Vierte Abtheilung.

Die Sclaven des Goldes.

____

Am Spieltische.

Es war am Vormittage desselben Tages, an welchem des Abends jene aufregende Theatervorstellung stattfand. Der aus der Residenz kommende Zug lief in den Perron ein, und ihm entstieg unter anderen Passagieren auch der bekannte Jude Salomon Levi.

Was mochte er hier in Rollenburg zu thun haben?

Er hatte heute ein förmlich festtägliches Aussehen. Sein sonst mit rauhen Bartstoppeln bedecktes Gesicht war glatt rasirt. Er schien sich heute überhaupt einmal sorgfältig gewaschen und gereinigt zu haben, und wenn auch sein Anzug nach einem jetzt längst veralteten Schnitte gefertigt war, so mußte man ihn doch wenigstens sauber und fleckenlos nennen.

Der alte Jude hielt sich gar nicht auf dem Bahnhofe auf, sondern er ging sogleich nach der Stadt und schlug, in derselben angekommen, die Richtung nach dem Schlosse ein.

Als Landesgefangenenanstalt war dasselbe nicht leicht zugänglich, sondern von einer hohen Mauer umgeben. Ein einziges Thor führte in das Innere. Dort angekommen, zog Levi an der Glocke.

Im Inneren der Mauer und des Thores stand der wachthabende Militärposten. Dieser öffnete einen kleinen Schieber und blickte durch die so entstehende Oeffnung hinaus. Er sah auf den ersten Blick, daß er es mit einem Israeliten zu thun habe und frug in barschem Tone:

»Wer da draußen?«

»Wer da draußen, haben Sie gefragt? Ich bin es, der da draußen ist, gnädiger Herr von der Schildwache!«

»Das sehe ich, daß Sie es sind! Aber wer sind Sie denn?«

»Ich bin der Herr Salomon Levi aus der Wasserstraße in der Hauptstadt, ein Handelsmann von allerlei Gold und Geschmeide.«

»Was wollen Sie?«

»Ist nicht der Director des Zuchthauses mit seinem Namen ein Herr Hauptmann und Regierungsrath von Scharfenberg?«

»Ja.«

»Und ist nicht bei ihm zu Besuch der Herr Lieutenant, welcher sich nennt Bruno von Scharfenberg?«

»Ja.«

»Diesen Herrn Lieutenant suche ich.«

»Ist's nothwendig«

// 1442 //

»Ja. Es ist eine Sache vom Geschäfte, welche sich läßt nicht aufschieben einige Augenblicke.«

»So will ich Sie einlassen.«

Das Thor knarrte in seinen Angeln und der Jude durfte eintreten. Er sah einen weiten, gepflasterten Hof vor sich, welcher von hohen, mit kleinen Gitterfenstern versehenen Gebäuden eingefaßt war.

»Au wai, muß es schlimm sein, zu wohnen in diesen Logis da droben!« entfuhr es ihm.

»So nehmen Sie sich in Acht, daß Sie nicht einmal in die Lage kommen, hier einquartirt zu werden!«

»Gott Abrahams, das werde ich lassen bleiben! Aber wie habe ich zu gehen, um zu kommen zum Herrn Lieutenant?«

»Sehen Sie dort an der Thür den zweiten Posten! Der wird Sie anmelden.«

Der Jude folgte dieser Weisung und wurde durch einige enge Gänge und über einige dunkle Treppen nach einem helleren Vorzimmer geführt, in welchem er zu warten hatte. Der Soldat meldete ihn an und wies ihn dann in ein anderes Zimmer, in welches erst nach längerer Zeit der Lieutenant Bruno von Scharfenberg eintrat.

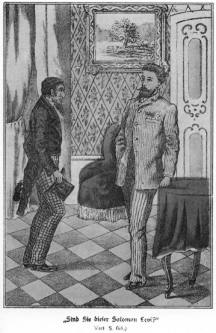

Dieser musterte ihn mit wegwerfenden Blicken und fragte dann kurz und rauh:

»Sind Sie dieser Salomon Levi?«

»Ich habe die Ehre, es zu sein, gnädiger Herr Lieutenant.«

»Ich kenne Sie nicht. Was wollen Sie von mir?«

»Ich komme zu Ihnen nach Rollenburg, weil ich mich habe müssen erkundigen nach Ihrer Wohnung in der Residenz und Sie dort nicht fand zu Hause.«

»Was hatten Sie dort zu suchen?«

»Ich suchte dort heute früh den Herrn Lieutenant, weil ich ihm habe zu zeigen ein kleines Papierchen.«

»Ein Papier?« fragte der Lieutenant. »Meinen Sie etwa einen Brief?«

»Nein, sondern ich meine dieses Zettelchen, auf welches Sie haben geschrieben Ihren geehrten Namen.«

Er zog eine Brieftasche hervor und nahm aus derselben einen Wechsel und gab ihn dem Lieutenant hin. Dieser wechselte die Farbe und stieß die Worte hervor:

»Donnerwetter! Daran habe ich gar nicht gedacht!«

»Schadet nichts, gnädiger Herr! Habe doch ich gedacht daran!«

»Ich hatte mir das Datum nicht notirt.«

»Das war nicht nöthig, da es doch ist notirt auf der ersten Zeile dieses Acceptchens.«

Der Lieutenant befand sich in sichtlicher Verlegenheit. Er überflog die auf der Rückseite stehenden Namen und sagte dann mit unsicherer Stimme:

»Muß dies denn heute gleich sein?«

// 1443 //

»Ja, heute, weil dieser Tag ist angegeben auf dem Papier.«

»Ich habe drei Tage Zeit!«

»Das sagen Schuldner, weiche sind faul in der Casse; der Herr Lieutenant aber ist ein reicher Cavalier; er wird bezahlen die kleine Summe sofort.«

»Kleine? Sind Sie des Teufels? Zweitausend Gulden!«

»O, was sind zweitausend Gulden für den Herrn Lieutenant Bruno von Scharfenberg!«

»Na, ja! Aber ich habe sie augenblicklich nicht in Händen!«

»Wie? Wird doch haben der Herr Lieutenant das Geld in Bereitschaft, da doch heute ist der Tag der Zahlung!«

»Ich habe doch bereits erwähnt, daß ich nicht daran gedacht habe.«

»Das ist mir nicht angenehm. Ich bin gelaufen umsonst nach Ihrer Wohnung und mußte dann fahren für mein Geld und mit großer Versäumniß meiner Zeit nach Rollenburg, um zu präsentiren das Wechselchen. Ich kann nicht zurückkehren ohne den Betrag.«

»Unsinn! Sie werden warten.«

Der Jude machte eine Bewegung des Schreckes und sagte.

»Warten? Warum nimmt man in Zahlung ein Accept? Weil man ist überzeugt, zu erhalten das Geld sofort und augenblicklich bei der Vorzeigung des Papieres.«

»Pah! Ihr Name ist ein israelitischer. Sie sind Jude?«

»Ja, ich bin ein Kind des Volkes Israel.«

»Machen Sie etwa in Wechseln?«

»Machen? In Wechseln? Ich verstehe nicht, was der Herr Lieutenant meinen. Ich bin ein armer Händler. Ich kaufe ein gebrauchte Sachen, um sie wieder zu verkaufen an arme Leute. Was kann ich von ihnen nehmen für Profit? Einen Kreuzer oder zwei, mehr nicht.«

»Der Profit scheint denn doch nicht so gering zu sein, da Sie Wechsel in solchen Beträgen giriren. Ich bin überzeugt, daß Sie warten können!«

»Ich kann nicht warten eine Stunde. Ich muß zurück mut dem nächsten Zuge, um zu bezahlen selbst einen Gläubiger, welcher hat weder Geduld noch Nachsicht mit meiner eigenen Armuth.«

»O, Euch Juden kennt man. Ihr hängt zusammen wie die Glieder einer Kette. Warten Sie nur ruhig. Ich werde übermorgen bezahlen. Da ist mein Urlaub um, und ich kehre nach der Residenz zurück.«

»Uebermorgen? Gott meiner Väter! Mein Gläubiger will haben heute das Geld; wie kann ich da warten bis übermorgen?«

»Flunkern Sie nicht!«

»Flunkern? Ich sage die Wahrheit, welche ist so rein wie Gold von vierundzwanzig Karat. Ich muß bitten, mir zu bezahlen diese zweitausend Gulden!«

»Ich kann nicht.«

»Dann muß ich gehen sofort zum Advocaten, um zu legen Protest auf das Papier.«

// 1444 //

»Mensch! Das werden Sie doch nicht?«

»Was soll ich sonst thun? Wenn ich nicht protestire, so gilt das Papierchen nur als einfache Verschreibung von der Schuld.«

»Aber ich bezahle ja noch vor Ablauf der Frist!«

»Weiß ich's!«

»Ich gebe Ihnen mein Wort!«

»Was heißt dieses Wort? Was thue ich mit dem Worte? Wie viel ist es werth, Herr Lieutenant?«

»Zweitausend Gulden in diesem Falle!«

»Das ist Ihre Meinung aber nicht die meinige.«

»Jude! Ich soll doch nicht etwa annehmen, daß Sie an meinem Worte zweifeln! Ich bin Officier!«

»Und ich bin ein Mann des Geschäftes, welcher sein Geld sehr nothwendig braucht. Sie haben bereits gegeben Ihr Wort und wollen es doch nicht halten.«

»Wie? Was sagen Sie? Ich hätte es bereits gegeben?«

»Ja.«

»Wann denn und wem denn?«

»Hier steht es auf dem Papierchen. Sie haben gegeben Ihr Wort, heute zu bezahlen. Ein schriftliches Wort sollte sogar mehr gelten, als eins, was ist worden gegeben mündlich.«

»Sie haben eine verdammt eigenthümliche Logik. Wenn Sie bis übermorgen warten, werde ich mich sehr gern zu einer angemessenen Gratification verstehen!«

»Gratification? Was thue ich mit der Gratification! Ich muß haben jetzt gleich mein Geld, um bezahlen zu können meine eigene Schuld.«

»Aber, zum Donnerwetter, ich sage Ihnen ja, daß ich kein Geld habe! Verstanden?«

»Und ich habe gesagt, daß ich welches brauche. Der Herr Lieutenant ist auf Besuch bei seinem Herrn Onkel. Der Herr Regierungsrath ist ein Mann von Vermögen. Er wird geben dem Herrn Lieutenant gern die kleine Summe.«

»Den Teufel wird er!«

»Soll ich dem Herrn Lieutenant es beweisen?«

»Wie wollten Sie das anfangen?«

»Ich werde gehen zu dem Herrn Regierungsrath und ihm zeigen dieses Papierchen.«

»Hallunke! Wage das etwa!«

Salomon Levi trat einen Schritt zurück, kniff die Augen zusammen und fragte:

»Was haben Sie gesagt? Hallunke haben Sie gesagt? Bin ich ein Hallunke, weil ich gewagt habe mein sauer verdientes Geld an Ihren Wechsel? Wollen Sie bezahlen Ihre Schuld mit groben Worten anstatt mit giltiger Münze?«

// 1445 //

»Halte das Maul! Ich weiß, daß Du warten kannst, wenn Du willst. Und weil Du nicht willst, so würde ich Dir das Geld nicht geben, selbst wenn ich es hätte. Ich machte dann es mir zum Spaße, Dich warten zu lassen!«

»O, glauben der Herr Lieutenant etwa, daß ich warten würde oder warten werde?«

»Du mußt, Mauschel!«

»Schon wieder ein solches Wort? Herr Lieutenant, Sie vergessen, daß ich bin der Gläubiger, und Sie sind mein Schuldner. Ich brauche das Geld. Ich wäre, da Sie nicht zahlen können, gegangen zum Advocaten, um Protest zu erheben. Dann hätten Sie bezahlt die Summe und nur darauf zu legen gehabt die Protestkosten. Weil Sie mich aber beschimpfen, so werde ich nicht gehen zum Advocaten, sondern zu einem ganz anderen Manne!«

»Ah! Zu wem denn?«

»Zu dem Herrn Regierungsrath und Anstaltsdirector.«

»Jude! Wage das!«

»Das werde ich ganz gewiß thun! Ich bin nicht gewöhnt, mich für mein Geld, für mein Recht und für meine Güte auch noch beschimpfen zu lassen.«

»Mein Onkel wird Sie nicht annehmen!«

»Er wird mich anhören!«

»Ich werde dafür sorgen, daß er Sie gar nicht vorläßt.«

»So werde ich schicken den Advocaten zu ihm!«

Der Lieutenant strich sich den Schnurrbart. Salomon Levi weidete sich an seiner Verlegenheit und fuhr fort:

»Ich will machen einen Vorschlag, welcher wird sein der allerbeste in dieser Angelegenheit.«

»Welchen?«

»Der Herr Lieutenant mag selbst gehen zu seinem Onkel. Das ist klüger, als wenn ich zu ihm gehe.«

»Es wird nichts nützen!«

»O, der Herr Onkel wird sicher retten die Ehre seines Neffen.«

»Von einer Rettung meiner Ehre kann gar nicht die Rede sein, da sie sich ja nicht in Gefahr befindet!«

»Nicht?« fragte der Jude, indem er bezeichnend mit den Augen zwinkerte. »Darf es geben für einen Officier einen unbezahlten Wechsel?«

»Er wird ja noch vor Ablauf der Frist bezahlt!«

»Woher wollen Sie nehmen das Geld?«

»Mensch! Halten Sie etwa meine Verhältnisse für so derangirt, daß ich zahlungsunfähig bin?«

»O, man ist Geschäftsmann! Man erkundigt sich nach den Leuten, von denen man Zahlung zu erwarten hat!«

Das Gesicht des Lieutenants wurde um einen Schatten bleicher. Er fuhr zornig auf:

»Was soll das heißen? Sie haben sich nach mir erkundigt?«

»Mußte ich nicht?«

// 1446 //

»Bei wem?«

»Das ist Geheimniß vom Geschäfte!«

»Ich hoffe, daß die Auskunft nicht negativ ausgefallen ist!«

»Was heißt negativ! Man hat mir gesagt, daß der Herr Lieutenant hält theure Pferde!«

»Das kann ich.«

»Daß der Herr Lieutenant trinkt theure Weine!«

»Auch das kann ich!«

»Und daß der Herr Lieutenant macht gern ein Spielchen!«

»Pah! Man will sich unterhalten. Aber das geht ja keinem Menschen etwas an!«

»Nein, wenn nämlich die Pferde sind bezahlt!«

»Alle Wetter! Hat man etwa gesagt, daß ich die Pferde noch schuldig sei?«

»Man hat mir gesagt, daß der Herr Lieutenant sei schuldig dem Pferdehändler eine bedeutende Summe.«

»Verdammt!«

»Daß der Weinlieferant schon seit langer Zeit warte auf sein Geld!«

»Verflucht!«

»Und daß der Herr Lieutenant beim Spiele schon seit langer Zeit gehabt habe sehr großes Pech!«

»Mensch, man hat Sie belogen!«

»Die Männer, welche das gesagt haben, sprechen stets nur die Wahrheit. Sie haben mir gesagt, daß ich mit dem Herrn Lieutenant ja nicht haben solle Nachsicht und Geduld.«

»Hölle und Teufel! Und das wagen Sie mir so in aller Gemüthlichkeit zu sagen!«

»Hat man es mir nicht auch gesagt in das Gesicht? Man hat sogar noch hinzugefügt, daß der Herr Lieutenant ausgiebt ein schweres Geld für junge Damen!«

»Das geht Euch nichts an.«

»Daß sein Herr Vater bezahlt keinen Pfennig für ihn!«

»Das ist stark, sehr stark!«

»Und auch der Herr Onkel nicht!«

»Ah, nun ist's genug; nun hört es auf! Packe Dich fort!«

»Ich werde nicht gehen ohne mein Geld.«

»Kerl, ich werfe Dich hinaus!«

»So muß ich wirklich aufsuchen den Herrn Director!«

Dies brachte den Lieutenant noch mehr in Harnisch; aber Salomon kannte in Geldsachen keine Angst. Er ging dem Officier mit Drohungen zu Leibe, daß dieser sich gezwungen sah, einen Schritt zu thun, von dem er sich sagte, daß er kein leichter sei.

»Gut!« entschied er endlich. »Ich will Dir beweisen, Jude, daß man

// 1447 //

Dir die frechste Unwahrheit gesagt hat. Ich werde zu dem Onkel gehen und Geld holen. Warte hier.«

Er nahm den Wechsel und entfernte sich. Im Vorzimmer seines Oheims angekommen, fühlte er sein Herz so klopfen, daß er, tief Athem holend, stehen blieb.

»Eine verdammte Geschichte!« murmelte er. »Gestern hat er noch vierhundert Gulden geschafft, aber dabei versichert, daß es das letzte Mal sei. Ich stecke verteufelt in der Klemme. Dieser Jude ist ein Satan. Er geht nicht eher, als bis er bezahlt ist. Ob aber der Onkel nochmals in die Casse greift, das ist fraglich. Auf alle Fälle habe ich mich auf eine fürchterliche Strafrede gefaßt zu machen!«

Er klopfte zögernd und fast ganz leise an. Der Regierungsrath hatte es doch gehört.

»Herein!« rief er von innen.

»Sapperment!« dachte der Neffe. »Das klingt ja außerordentlich barsch. Sollte er sich bei schlechter Laune befinden? Das fehlte nun gerade noch!«

Er trat ein und bemerkte sofort, daß er das Richtige gedacht hatte. Der Director schien sich in einer gewissen Aufregung zu befinden. Er war im Zimmer auf und ab gegangen und hielt den Blick finster auf den Eingang gerichtet.

»Guten Morgen, lieber Onkel! Störe ich etwa?«

»Ah, Du? Das ist passend! Ich stand soeben im Begriffe, nach Dir zu schicken. Was bringst Du mir?«

Sein Gesicht war keineswegs freundlicher geworden, und sein Blick verhieß nichts Gutes. Hätte der Lieutenant sich nicht in gar so großer Verlegenheit befunden, so wäre er wohl auf den Gedanken gekommen, die leidige Angelegenheit gar nicht zur Sprache zu bringen.

»Ich komme mit einer Bitte,« antwortete er mit ziemlich unsicherer Stimme.

»Doch nicht etwa von der Art, wie die gestrige war?«

»Leider, ja.«

»So kommst Du vergebens.«

»Onkel!«

»Schon gut! Du weißt, was ich Dir gestern gesagt habe. Dreihundert Gulden warst Du schuldig, dazu hundert Gulden Taschengeld, macht vierhundert. Ich bin nicht Dein Vater, sondern nur der Bruder desselben!«

»Ich hatte gestern keine Ahnung, daß ich heute Morgen bereits in die Lage kommen könne, Dir wieder beschwerlich zu fallen. Es ist aber sicher nun das allerletzte Mal!«

Der Director lehnte sich an seinen Schreibtisch, blickte den Neffen scharf und finster an und antwortete:

»So hat es stets geheißen. Aber ich will mich wenigstens informiren. Um was handelt es sich denn?«

Der Lieutenant verzichtete ganz darauf, durch irgend eine Einleitung die Angelegenheit zu beschönigen. Er gab dem Onkel den Wechsel mit den Worten:

// 1448 //

»Um das hier!«

Der Regierungsrath betrachtete das Papier, richtete dann den Blick kalt nach dem Fenster, hustete nach einer Weile leise vor sich hin und sagte dann in einem Tone, als ob es sich um etwas ganz Gewöhnliches handle:

»Zweitausend Gulden! Du scheinst Millionär zu sein!«

»Onkel!«

»Oder auf den Tod Deines Vaters und Deiner sämmtlichen Verwandten zu speculiren!«

»Daß dies nicht der Fall ist, weißt Du ganz genau!«

»Hm! Wie bist Du denn dazu gekommen, eine solche Summe schuldig zu werden?«

»Es ist noch vom letzten Rennen her.«

»Ah! Gewettet?«

»Leider!«

»Um eine solche Summe!«

»Nur um tausend Gulden.«

»Hier stehen zwei Tausend!«

»Es ist so hinangelaufen.«

»So, so! Du zahlst also das Doppelte?«

Der Lieutenant zuckte die Achsel.

»Ich mußte um Nachsicht bitten.«

»Wer ist denn dieser Ehrenmann?«

»Er hat ja als Aussteller unterzeichnet.«

»Schön! Aber mit der Post ist der Wechsel nicht gekommen?«

»Nein. Der letzte Inhaber hat ihn gebracht.«

»Persönlich?«

»Ja.«

Der Director warf einen Blick auf die Rückseite und las:

»Salomon Levi. - Also ein Jude?«

»Ja.«

»Hier hast Du den Wisch! Gieb ihn zurück!«

»Aber der Mann will ja Geld!«

»Das ist seine und Deine Sache, aber nicht die meinige!«

»Onkel, sei doch nur dieses Mal noch nachsichtig!«

»Ich habe Dir gestern mein Wort gegeben, daß ich nicht einen Kreuzer mehr bezahle, und Du weißt ganz genau, daß ich mein Wort zu halten pflege.«

»Aber die Blamage!«

»Ich habe sie nicht verschuldet, und Du hast sie verdient. Uebrigens wird der Jude warten können, bis Du mit Deinem Vater gesprochen hast.«

»Er wartet nicht.«

»Oho! Stehst Du schon so tief in Mißkredit?«

Der Lieutenant senkte, ohne zu antworten, den Kopf.

»Antworte!« befahl der Oheim. »Hast Du nicht mit ihm von Deinem Vater gesprochen?«

// 1449 //

»Ja.«

»Und von mir?«

»Auch?«

»Und dennoch will er nicht warten?«

»Dennoch! Er ist ein Unverschämter!«

Ueber das Gesicht des Anstaltsdirectors ging eine leise Röthe. Er zog die Brauen zusammen und sagte barsch:

»Schweig! Dieser Mann hat das Papier auf zweitausend Gulden angenommen und erwartet sein Geld. Er hat das Recht, es zu verlangen. Gewährt er keine Gestundung, so ist das ein Zeichen, daß er es entweder nothwendig braucht, oder daß er sich nach Deiner Zahlungsfähigkeit erkundigt und da eine für Dich schmachvolle Auskunft erhalten hat. Ich befehle Dir, mir die Wahrheit zu sagen! Hat er sich erkundigt?«

»Ja,« stieß der Lieutenant mühsam hervor.

»Ah! Also doch so, wie ich dachte!«

Der brave Mann trat langsam zum Fenster, blickte eine Weile starr hinaus und wischte sich mit der Hand über die Stirn. Er kämpfte mit sich selbst. Dann trat er an den Secretair, öffnete denselben und entnahm ihm einige Banknoten. Diese reichte er dem Neffen hin.

»Es gilt unseren guten Namen zu retten!« sagte er.

»Onkel, lieber Onkel!« rief der Lieutenant freudig.

Er wollte die Hand des Directors ergreifen, dieser aber zog sie schnell zurück und sagte abwehrend:

»Schweig! Nicht Deinet- sondern meiner Ehre wegen thue ich es! Befriedige den Mann! Von jetzt an aber kannst Du in keiner Weise mehr auf mich rechnen. Ich habe Dich für leichtlebig, vielleicht auch für leichtsinnig gehalten, jetzt aber habe ich fast Veranlassung, Dich für schlecht zu halten!«

Das wollte der Neffe sich freilich nicht gefallen lassen.

»Onkel!« sagte er rasch. »Ein Darlehen oder Geschenk, welches Du mir machst, giebt Dir noch nicht das Recht, mich zu beleidigen!«

»Pah! Beleidigen! Spiele Dich nicht als Ehrenmann auf. Ich stand, wie ich bereits bemerkte, im Begriffe, Dich holen zu lassen. Ich habe mit Dir zu sprechen.«

»Ich stehe zur Verfügung.«

»Ganz natürlich! Erinnerst Du Dich noch des Abends, an welchem ich Dir mittheilte, daß Petermann begnadigt worden sei?«

»Ja.«

»Weißt Du auch, was da gesprochen wurde?«

»So ziemlich.«

»Es kam die Rede auf die Vermuthung, daß Petermann doch unschuldig sein könne.«

»So wird es gewesen sein.«

»Dann hätte er sich für einen Anderen aufgeopfert!«

»Wahrscheinlich!«

// 1450 //

»Ich aber fällte ein strenges Urtheil über einen Menschen, der die Feigheit besitzt, ein solches Opfer anzunehmen. Besinnst Du Dich vielleicht noch darauf?«

»Ganz leidlich!«

»Nun, so möchte ich Dich fragen, ob nicht Du vielleicht es bist, dem er dieses Opfer gebracht hat?«

Der Lieutenant war außerordentlich bleich geworden.

»Wie kommst Du zu dieser Frage?« fragte er.

»Nun, Deine ewigen Geldverlegenheiten -«

Sein Auge war jetzt scharf, fast durchbohrend auf den Neffen gerichtet. Dieser raffte sich in eine feste Haltung zusammen, machte eine möglichst finstere Miene und fragte:

»Meinst Du etwa - ah, das wäre zu stark!«

»Was?«

»Daß er mir zu Liebe das Geld unterschlagen habe!«

»Nein, das meine ich nicht.«

»Es klang aber fast genauso!«

»O, ich bin überzeugt, daß ein Petermann einem Anderen zu Liebe nicht zum Spitzbuben wird, selbst wenn es sein Herr sein sollte. Eher nehme ich an, daß er sich diesem Herrn zu Liebe in die unglückselige Lücke schieben läßt.«

»Wie meinst Du das?«

»Nun, Du hast Geld gebraucht, und -«

»Und?«

»Und Petermann hat es nicht unterschlagen!«

»Nicht? Wer denn?«

»Du - selbst!«

Der Lieutenant richtete sich stolz auf und rief:

»Onkel, selbst Deine Verwandtschaft giebt Dir nicht das Recht, mich in dieser Weise zu beleidigen! Du bist stets gütig gegen mich gewesen; aber machst Du mich zum Spitzbuben, so sind wir eben von jetzt an und für alle Zeit geschiedene Leute!«

»Hm! Das klingt sehr ernsthaft!«

»Ist es auch!«

»Wirklich?«

»Ja. Ein Scharfenberg versteht da keinen Spaß.«

»Nun wohl! Aber in welcher Beziehung stehst Du aber zu jenen verschwundenen fünftausend Gulden?«

»Wie kommst Du denn auf den Gedanken, daß ich zu diesem Gelde in irgend welcher Beziehung stehen soll?«

»Auf eine sehr natürliche, wenn freilich auch ganz und gar unvorhergesehene Weise. Ist Dir der Name Leda bekannt?«

Dem Neffen war es, als ob er einen Schlag auf den Kopf erhalten habe. Er war ganz verwirrt.

»Leda?« stammelte er. »Ist das nicht eine Tänzerin?«

// 1451 //

»Es scheint so. Kennst Du sie?«

»Ich habe von ihr gehört.«

»Sie wohl auch gesehen?«

»Möglich!«

»Möglich? Nur möglich?«

»Ja.«

»Und dennoch nennst Du Dich 'Du' mit ihr?«

»Wie? Was? Ich begreife Dich nicht!«

»Ich Dich ebensowenig! Eine so gute, intime Bekannte kann man doch nicht nur 'möglicherweise' gesehen haben!«

»Ich bitte Dich um bessere Erklärung!«

»Hm! Du scheinst doch noch so viel Ehrgefühl zu besitzen, daß es Dir widerstrebt, ganz und gar zum Lügner zu werden. Du hast hier bei mir noch keinen Brief empfangen. Weißt Du, welche postalische Einrichtung hier in der Anstalt besteht?«

»Nein.«

»Nun, der Thorposten nimmt sämmtliche einlaufende Briefschaften in Empfang und läßt sie, wer auch immer der Empfänger sei, an mich abliefern. Erst in meiner Expedition wird gesichtet. Die Beamten erhalten ihre Briefe natürlich uneröffnet; diejenigen der Gefangenen aber werden erbrochen und durchgelesen. Es ist dies eine nothwendige disciplinare Maßregel, welche streng eingehalten wird.«

»Was geht das mich an?«

»Sehr viel, wie Du sofort hören sollst. Mit der ersten Post ist heute ein Brief für Dich eingegangen -«

»Warum erhalte ich ihn nicht?« fragte der Lieutenant schnell.

»Natürlich kam er zunächst zu mir. Die Adresse lautete: Herrn Lieutenant Bruno von Scharfenberg, Landesstrafanstalt Rollenburg. Auf der Rückseite war der Absender oder vielmehr die Absenderin vermerkt: Mademoiselle Leda, Tänzerin, Hotel Kronprinz. - Daraus schließe ich, daß Du diese Dame kennst.«

Dem Neffen schien bei diesen letzten Worten das Herz leicht zu werden. Er holte tief Athem und sagte:

»Das ist ja doch kein Grund. Sie kann Veranlassung haben, sich in irgend einer Angelegenheit an mich zu wenden.«

»Welch eine Veranlassung sollte das sein?«

»Nun, wenn zum Beispiel ein Verwandter von ihr ganz zufällig in meiner Compagnie stände.«

»Ach so! Hm! Dann würde sie sich viel besser an den Compagniechef, also an den Hauptmann wenden. Aber, es ist gar nicht nothwendig, uns in ungewissen Vermuthungen zu ergehen. Nämlich das Couvert war nicht mit Gummi versehen, sondern mit Siegellack verschlossen -«

»Und -?« fragte der Lieutenant erwartungsvoll.

»Das Siegel war brüchig geworden und der Brief in Folge dieses Umstandes aufgegangen.«

// 1452 //

Der Neffe wechselte von Neuem die Farbe. Er sagte mit möglichst erhobener und nachdrücklicher Stimme:

»Es hat doch Niemand gewagt, den Inhalt aus dem Couvert zu nehmen und den Brief zu lesen?«

»Leider doch!«

»Donnerwetter! Wer ist das gewesen?«

»Ich selbst.«

»Du, Du verletztest auf diese Weise das Briefgeheimniß.«

»Ich glaubte, zwei Gründe zu haben, es thun zu dürfen.«

»Es könnte nur einen einzigen Grund geben.«

»So? Welchen?«

»Daß ich Dich dazu beauftragt hätte!«

»Du sprichst sehr streng und stolz. Aber zunächst bin ich der Bruder Deines Vaters, und sodann hielt ich es infolge Deiner jetzt stets so precären Lage für meine Pflicht, einmal einen Blick in Deine Geheimnisse zu thun.«

»Das entschuldigt Dich nicht!«

»Pah! Wenn ich mein schönes Geld immer und immer wieder für Dich hinauszuwerfen habe, will ich auch endlich einmal wissen, in wessen Rachen es fliegt. Und das habe ich gesehen.«

»Du hast den Brief also wirklich gelesen?«

»Ja.«

»Schändlich!«

»Pah!« sagte der Director kalt. »Nenne es, wie Du willst; ich weiß doch nun, woran ich bin. Hier ist er.«

Er gab dem Neffen den Brief. Dieser steckte ihn ein.

»O nein! Lies ihn nur durch!«

»Später.«

»Nein, sondern jetzt. Ich habe mit Dir über den Inhalt zu sprechen. Er ist ja ungemein interessant.«

Der Lieutenant zog den Brief wieder hervor und las:

»Mein einzig geliebter Bruno.

Ich bin jetzt hier in der Residenz -«

»Alle Teufel! In der Residenz!« entfuhr es ihm.

»Du wußtest wirklich nichts davon?«

»Nein.«

»Hast auch nichts über sie gelesen?«

»Nein. Ich lese nur die politischen Berichte.«

»Aber man spricht doch allgemein von ihr!«

»Mit wem bin ich dieser Tage hier verkehrt? Ich lebe ja bei Dir so eingezogen, wie ein neutestamentlicher Eremit!«

»Ich wußte, daß diese Leda mit einer amerikanischen Künstlerin um die Wette tanzen werde. Lies weiter!«

// 1453 //

Der Brief lautete also:

»Mein einzig geliebter Bruno.

Ich bin jetzt hier in der Residenz, ohne Dir von dieser Ortsveränderung Nachricht gegeben zu haben. Ich wollte Dich mit meinem Engagement freudig überraschen. Morgen werde ich die jedenfalls siegreiche Probe bestehen.

Heute nun begegnete mir unglücklicher Weise dieser Zuchthäusler Petermann. Er redete mich an; ich suchte ihn abzuschütteln; aber er war so frech, mich in meiner Wohnung zu überraschen. Er fragte nach meinen Verhältnissen, nach Dir, nach unserem Kinde. Er sprach von damals und spielte auf jene fünftausend Gulden an. Ich glaube, er sinnt auf Rache. Da ich nun soeben Deinen gegenwärtigen, vorübergehenden Aufenthalt erfahre, so gebe ich Dir die nothwendige Nachricht. Komm zu mir, damit wir besprechen können, wie wir uns gegen diesen Mann zu verhalten haben. Wir werden wie der herrliche und glückliche Tage verleben, denn ich war, bin und verbleibe bis an's Ende Deine

Editha.«

Der Lieutenant starrte lange, lange Zeit rathlos auf diesen unheilvollen Brief. Eine größere Dummheit hatte die Leda nicht machen können, als ihm zu schreiben und den Brief hierher zu senden. Es war ja nun, wenn auch nicht Alles, aber doch viel, sehr viel verrathen.

»Nun,« fragte der Oheim, »was sagst Du dazu?«

»Dieses Frauenzimmer ist Prügel werth!«

»Nicht wahr? Mir hat ihr Brief die Augen geöffnet. Du, ein Scharfenberg, heimlich mit einer Tänzerin verheirathet!«

»Verhei - - bist Du bei Sinnen!«

»Etwa nicht verheirathet?«

»Nein.«

»Aber sie spricht ja von einem Kinde?«

»Das ist - das ist -«

Er hielt stockend inne. Er wußte vor Verlegenheit gar nicht, was er jetzt sagen solle.

»Ein uneheliches Kind?« fragte der Director.

»Ja.«

»Was bist Du für ein Mensch! Wo hast Du sie denn eigentlich kennen gelernt?«

»In meiner Garnison.«

»Sie war bereits damals Tänzerin?«

»Ja.«

»Wo hat sie geboren?«

»In - in Paris,« log er.

»So ging sie von dort weg nach Frankreich?«

»Ja, um sich weiter auszubilden.«

»Was ist es für ein Kind?«

»Ein Mädchen.«

// 1454 //

»Wie alt?«

»Etwas über vier Jahre.«

»Natürlich bezahlst Du die Erziehung?«

»Ja.«

»Was aber weiß denn Petermann über diese Verhältnisse?«

»Er war zufälliger Weise hinter unser Geheimniß gekommen.«

»Was meint sie denn mit seiner Rache?«

»Daß er unsere frühere Bekanntschaft verrathen werde.«

»Hm! Hierbei giebt es doch noch einen dunklen Punkt. Wofür soll er sich rächen?«

»Sie meint wohl dafür, daß der Vater damals so streng und ohne Nachsicht gegen ihn gehandelt hat.«

Der Director schüttelte leise und ungläubig den Kopf.

»Hm! Hm!« brummte er nachdenklich. »Sie spricht erst von den fünftausend Gulden und dann von der Rache. Sie ist jedenfalls mittellos gewesen, und Ihr habt, weil sie nach Paris mußte, Geld gebraucht -«

»Onkel!« rief der Lieutenant drohend.

»Oho! Willst Du mir gebieten, meine Gedanken zu unterdrücken, deren einziger Herr doch nur ich bin?«

»Denke, was Du willst! Aber solche Gedanken mir gegenüber auszusprechen, das muß ich mir verbitten!«

Der Neffe schien die Hoffnung zu haben, durch ein so sicheres Auftreten seinem Onkel zu imponiren. Dieser aber antwortete:

»Verbitten? Dieses Wort sagst Du mir, mir, während Du doch mein Geld noch in den Händen hast?«

»Ich habe meine Ehre zu wahren, selbst auch gegen Verwandte, wenn sie von diesen angegriffen wird!«

Da nahmen die Züge des Regierungsrathes einen eisigen Ausdruck an. Er zuckte die Achseln und sagte:

»Ganz, wie Du willst! Du scheinst sehr genau zu wissen, was Deine Ehre von Dir fordert. Darum will ich ein für allemal davon absehen, mich wieder mit Deinen Angelegenheiten zu befassen. Ich werde Dich also auch mit allen weiteren Erkundigungen verschonen. Sei Dein eigner Herr; sei der Selbstschöpfer Deines Schicksales, versuche aber nie wieder, mich mit demselben zu beschäftigen. Ich hielt es für meine Pflicht, mit Dir über diese Leda zu sprechen. Du trittst mir abwehrend entgegen, und so mag es zwischen uns Beiden so gelten, daß in Zukunft Jeder seinen eigenen Weg gehe. Die Tänzerin wartet auf Dich. Befriedige also ihre Sehnsucht. Du thust am Besten, mit dem nächsten Zuge nach der Residenz zu fahren. Abschied brauchst Du nicht von mir zu nehmen, denn ich habe keine Zeit dazu. Natürlich wünsche ich Dir alles Glück. Lebe wohl!«

Nach diesen Worten ging der Director durch die gegenüberliegende Thür hinaus und verschloß sie hinter sich. Der Lieutenant hörte das.

»Ah,« sagte er zu sich. »Er schließt ab! Er mag nichts mehr von

// 1455 //

mir wissen! Meinetwegen! Bin ich doch jetzt diesen verteufelten Juden los! Das Weitere wird sich finden. Wenn nur die Leda - - hm, lassen wir das jetzt! Dazu wird später Zeit. Erst will ich den Salomon Levi fortjagen.«

Als er in das Vorzimmer zurückkehrte, nahm er eine triumphirende Miene an und sagte in stolzem Tone:

»Hier sehen Sie den Wechsel. Ich zerreiße ihn.«

»Herr Sebaoth! Nein, nein!« rief der Jude voller Entsetzen, als er sah, daß der Lieutenant das Accept wirklich zerriß. »Das dürfen Sie nicht; das dürfen Sie nicht!«

»Warum nicht?«

»Sie haben doch noch nicht bezahlt das Papierchen.«

»Ist es Ihnen wirklich so angst um Ihr Geld?«

»Soll man nicht haben Sorge, wenn man braucht ein solche Summe und kann sie nicht bekommen?«

»Da beruhigen Sie sich! Hier ist das Geld!«

Er gab dem Juden die Scheine. Dieser griff hastig zu, betrachtete, prüfte und zählte sie und sagte dann, indem ein breites, wohlgefälliges Lächeln über sein Gesicht ging:

»Dem Gott meiner Väter sei Lob und Dank! Nun kann ich bezahlen den Gläubiger, der auf mich wartet! Aber der Herr Lieutenant hat noch nicht bezahlt Alles!«

»Nicht? Es sind ja volle zwei Tausend?«

»Aber ich bin gefahren für mein Geld nach Rollenburg und habe versäumt mein gutes Geschäft daheim.«

»Schurke! Wieviel willst Du haben?«

»Fünf Gulden ist eine Wenigkeit; aber ich will nicht mehr fordern, weil ich nicht habe müssen protestiren den Wechsel.«

»Hier hast Du auch noch dieses Sündengeld!«

Er zog die fünf Gulden aus der Tasche hervor und warf sie ihm zornig vor die Füße. Salomon Levi trat zurück.

»Der Herr Lieutenant meinen wohl, daß ich mich bücken soll, um aufzuheben dieses Geld?« fragte er.

»Ja, wenn Du es haben willst!«

»Oho! Der Jude ist kein Hund, daß man ihm vor die Füße wirft Das, was ihm gehört. Ich habe bezahlt die Fahrkarte, und ich habe versäumt mein Geschäft. Ich kann verlangen diese fünf Gulden, und ich will sie haben hergezählt in meine Hand.«

»Du schnappst über! Packe Dich fort!«

Er wollte fortgehen, aber Salomon Levi trat ihm in den Weg und fragte in energischer Weise:

»Wird der Herr Lieutenant aufheben dieses Geld?«

»Nein! Laß' es liegen, wenn Du es nicht haben magst! Geh' zur Seite! Ich habe weiter keine Zeit für Dich!«

// 1456 //

Er griff bereits nach dem Thürdrücker; da aber faßte der Jude ihn am Arme und sagte in siegesgewissem Tone:

»O, ich weiß genau, daß der Herr Lieutenant doch noch wird vom Boden aufheben die fünf Gulden, um sie zu legen in meine Hand. Ich weiß es genau!«

»Und ich sage, packe Dich fort, Dummkopf!«

»Wer ist der Dummkopf, Herr Lieutenant? Salomon Levi ist nicht der Dummkopf. Er hat noch Etwas mitgebracht für den Herrn Lieutenant, worüber dieser wird haben eine außerordentliche, eine grausam große Freude!«

»Was ist es?« fragte der Lieutenant, den die Neugierde doch bewog, stehen zu bleiben.

»Wenn Sie mir aufheben und geben das Geld, werde ich sagen, was ich habe mitgebracht für eine Ueberraschung!«

»Bilde Dir nichts ein!«

»O, ich bilde mir viel ein, sehr viel! Ich bilde mir ein, daß der Herr Lieutenant wird machen sehr große Augen, wenn er liest, was hier auf dem Papiere steht.«

Dabei öffnete er die Brieftasche, in welcher sich vorhin der Wechsel befunden hatte, und zog ein zweites Papier hervor.

»Zeig her!« gebot Scharfenberg.

»Nein, nein,« meinte der Jude. »Dieses schöne Papierchen darf nicht anfassen ein Anderer als nur ich.«

»Ich denke, ich soll es lesen?«

»Ich werde es doch lieber lesen vor.«

»Warum?«

»Weil es muß bleiben sicher in meiner Hand.«

»Du bist ein Taugenichts! Also, lies vor! Jedenfalls ist der Inhalt ein solcher, der mich nicht im Mindesten interessirt.«

»Mich interessirt er sehr, und so wird er auch den gnädigen Herrn Lieutenant interessiren.«

»Na, so mach schnell! Ich habe keine Zeit«

Salomon Levi trat noch um einen Schritt zurück, um möglichst aus Scharfenberg's Nähe zu kommen, und las:

»Hiermit gebe ich als Offizier und Edelmann mein Wort, daß ich morgen früh punct neun Uhr dem Vorzeiger Dieses die heute Abend an ihn verlorenen zwölfhundert Gulden voll und richtig in guter Münze auszahlen werde.«

Darunter stand ein bereits seit einer Woche verflossenes Datum und des Lieutenants Unterschrift.

»Himmeldonnerwetter!« rief dieser aus. »Mensch, wie kommst Du zu diesem Briefe?«

»Ich habe ihn gekauft.«

»Von wem?«

»Von dem Herrn, der das Geld gewonnen hatte.«

// 1457 //

»Das ist gemein, hundsgemein!«

»Nicht bezahlen ist gemein; nur das ist hundsgemein! Der Herr hatte Ihr Ehrenwort. Als er kam, waren Sie verreist. Er wartete. Sie kamen nicht. Er brauchte Geld. Da kam er zu mir, um mir zu verkaufen diesen Zettel.«

»Wieviel hast Du ihm bezahlt?«

»Das ganze Geld.«

»Lügner! Du wirst ohne Profit handeln.«

»Ich habe gegeben soviel, als ich denke, das werth ist das Ehrenwort des Herrn Lieutenant von Scharfenberg. Der Tag ist vorüber, aber die Unterschrift gilt noch immer. Wollen der Herr Lieutenant bezahlen das Geld?«

»Kerl, ich habe ja soeben den Wechsel eingelöst!«

»Das ist Beweis, daß Sie Geld haben.«

»Aber doch nicht für Beides!«

»Der Herr Lieutenant hatte vorher kein Geld, weder für den Wechsel noch für das Ehrenwort. Er hat Geld erhalten für das Accept, nun wird er auch Geld bekommen, um einzulösen das verpfändete Ehrenwort.«

»Keinen Kreuzer erhalte ich.«

»So muß ich verkaufen das Ehrenwort an einen Anderen.«

»Spitzbube! Du willst mir doch nur Procente entlocken.«

»Was heißt Procente! Ich will haben die angegebene Summe; ich brauche keine Procente. Ich muß haben das Geld, da ich bin ein armer Mann, der auf sein bloßes Ehrenwort nicht bekommt einen Gulden oder einen Kreuzer.«

»Da magst Du sehr Recht haben, Bursche! Für heute aber mußt Du Dich mit den zwei Tausend begnügen, welche Du bereits von mir bekommen hast.«

»Au wai! Ich werde doch denken, daß Sie einlösen das Ehrenwort! Soll ich verlieren mein schönes Geld?«

»Du sollst es nicht verlieren, nur warten sollst Du!«

»Kann ich warten? Ich brauche Geld!«

»Donnerwetter! So höre doch endlich einmal, daß ich heute weiter nichts habe!«

»So muß ich thun, was ich bereits gesagt habe, ich muß verkaufen das Papier an einen Anderen.«

»So? An wen denn?«

»Ich werde fahren nach der Residenz und gehen zu Ihrem Herrn Obersten, um ihn zu fragen, was er bezahlt für den Ehrenschein des Herrn Lieutenants von Scharfenberg.«

»Mensch, das wirst Du bleiben lassen!«

»Nein, sondern ich werde es thun!«

»Ich bezahle Dich gut! Nimm doch Verstand an!«

»Warum hat denn der Herr Lieutenant keinen Verstand, wo nur ich welchen haben soll ganz allein!«

// 1458 //

»Ich werde Dir zeigen, daß ich welchen habe.«

»Wird Einer, der Verstand hat, diese fünf Gulden werfen auf die Erde, um zu ärgern und zu kränken und zu beleidigen Einen, der da hat seinen Ehrenschein in der Hand?«

»Rede nicht darüber, sondern hebe das Geld auf!«

»Das werde ich nicht thun. Wenn der Herr Lieutenant es will aufheben, so werde ich bereit sein, mit mir sprechen zu lassen über den Schein in meiner Hand.«

»Jude, Du bist wirklich ein Satansmensch!«

»Ein Jude hat auch seine Ehre! Also, wird der Herr Lieutenant aufheben das Geld oder nicht?«

»Nein!«

»Gut! Adieu!«

Er drehte sich gegen die Thür, um sich zu entfernen. Das versetzte den Lieutenant in Angst.

»Halt!« sagte er. »Warte noch!«

»Ich habe keine Zeit mehr!«

»Hier, Mensch, hast Du das Geld!«

Er bückte sich wirklich, hob das Geld auf und gab es Salomon. Dieser steckte es ein und sagte schmunzelnd:

»Habe ich nicht gehabt Recht, Herr Lieutenant?«

»Schweig! Also, zu welchen Concessionen bist Du bereit?«

»Zwölfhundert Gulden stehen hier. Wie lange Frist will haben der Herr Lieutenant?«

»Eine Woche.«

»Nein, das geht nicht an.«

»Warum nicht?«

»Ich brauche das Geld eher.«

»So bestimme Du die Frist.«

»In drei Tagen.«

»Bis dahin werde ich nicht Rath schaffen können.«

»Hat der Lieutenant nicht noch ein Ehrenwort?«

»Schlingel! Also in drei Tagen?«

»Ja, anders nicht.«

»Und wieviel forderst Du?«

»Hundert Gulden.«

»Hölle und Teufel! Bist Du verrückt?«

»Wie kann Salomon Levi sein verrückt?«

»Rechne Dir doch einmal aus, wieviel Procente das sein würden, auf das Jahr gerechnet.«

»Was geht mich an das Jahr? Ich erhalte das Geld in drei Tagen.«

»Ich kann Dich als Wucherer anzeigen.«

»Das werden Sie nicht thun.«

»Warum nicht?«

// 1459 //

»Weil es sonst öffentlich wird, daß der Herr Lieutenant von Scharfenberg nicht eingelöst hat sein Ehrenwort.«

»Ich wollte, Du ersticktest an Deinen schlauen Berechnungen und an Deinem Gelde. Fünfzig Gulden gebe ich.«

»Hundert, nicht weniger. Oder soll ich gehen?«

Er machte eine Bewegung nach der Thür.

»Halt,« sagte da rasch der Offizier. »Ich bin leider einmal in Deiner Hand und muß Dir den Willen thun. Zum zweiten Male geschieht dies aber nicht wieder. Ich gebe hundert!«

»Werden mir geben der Herr Lieutenant ein kleines Sicherheitchen oder Unterschriftchen?«

»Unsinn! Dazu habe ich jetzt nicht Zeit. Ich muß mit dem nächsten Zuge nach der Residenz. Ich gebe Dir mein Wort.«

»Topp?«

Er hielt dem Lieutenant die Hand zum Einschlagen hin.

»Oho! Denkst Du wirklich, daß ein Offizier Dir erst die Hand zu geben hat, ehe Du ihm glaubst?«

»Ist meine Hand voller Schmutz? Nun, so will ich den Herrn Lieutenant nicht zwingen. Aber ohne Handschlag ist auch ungiltig das Geschäft.«

»Du bist ein wirklich ganz und gar ruchloser Bösewicht. Hier ist die Hand. Schlag ein. Topp!«

»Topp! Und da der Herr Lieutenant will auch fahren nach der Hauptstadt, so können wir halten gute Kameradschaft und uns setzen mit einander in ein Coupee.«

»Das schlage Dir nur aus dem Sinn! Geschäfte können wir machen, aber ja keine Kameradschaft. Dazu stinkst Du mir viel zu sehr nach Knoblauch. Mache, daß Du fortkommst!«

Salomon Levi entfernte sich. Er lachte höchst zufrieden in sich hinein, denn er hatte einen mehrfachen Sieg errungen. Später, bevor er in den Waggon vierter Classe stieg, sah er den Lieutenant in ein Coupee erster Classe steigen. Dagegen hatte er gar nichts. Er befand sich an seinem Platze jedenfalls wohler als Scharfenberg auf seinem weichen Polstersitze.

Dieser nahm, auf dem Bahnhofe der Residenz angekommen, eine Droschke und fuhr direct nach Hotel Kronprinz. Er war in Civil und brauchte also keine übermäßige Rücksicht walten zu lassen. Beim Portier erfrug er die Wohnung der Leda, nach welcher er sich begab. Er klopfte, ohne sich anmelden zu lassen, an und trat sogleich ein.

Als die Tänzerin ihn erblickte, stieß sie einen Freudenschrei aus und eilte ihm entgegen.

»Bruno, mein Bruno!«

Sie schlang die Arme um ihn und wollte ihn küssen. Er aber löste ihre Hände von sich, schob sie von sich ab und sagte:

»Bitte, keine Comödie! Es ist weder heute die Zeit noch hier der Ort dazu!«

// 1460 //

»Comödie?« schmollte die Tänzerin. »Mein Herz treibt mich Dir entgegen, und Du sprichst von Comödie!«

»Sei still! Ich kenne Dich. Wohnst Du allein hier?«

»Mit der Mutter.«

»Wo ist sie?«

»Ausgegangen.«

»Und das Kind?«

»Befindet sich in Paris in Pflege. Oder hast Du vielleicht geglaubt, ich könne es mit auf Kunstreisen nehmen?«

»Nein. Wer wohnt nebenan?«

»Niemand.«

»Wir sind also unbelauscht.«

»Ja.«

»Nun gut, so wollen wir uns gleich ein- für allemal klar werden, damit wir wissen, woran wir mit einander sind.«

»Ich denke, das wissen wir bereits.«

»Ich, aber Du nicht.«

»Wieso?«

»Wüßtest Du es, so hättest Du mir nicht nach Rollenburg geschrieben. Das war eine Unvorsichtigkeit, welche man eigentlich nur einem Wahnsinnigen zutrauen kann.«

»Mein Gott, wie hart Du sprichst! Du weißt, wie innig ich Dich liebe. Ich sehnte mich nach Dir, und da Du nicht anwesend warst, so schrieb ich Dir, zumal mir der Besuch dieses Petermann solche Besorgniß erregte.«

»Aber mußtest Du Dich als Absenderin nennen?«

»Das war ja nothwendig.«

»Warum?«

»Damit der Brief, wenn er Dich ja nicht traf, richtig wieder an mich zurückgelangte.«

»Er ist dennoch an eine ganz falsche Adresse gekommen.«

»Unmöglich!« sagte sie erschrocken. »An wen?«

»An meinen Oheim.«

»Wie ist das geschehen?«

Er erzählte es ihr.

»Wer konnte das ahnen und denken!« sagte sie, als er mit seinem Berichte fertig war. »Glücklicher Weise ist der angerichtete Schaden nicht groß.«

»Groß genug. Ich habe den Onkel verloren.«

»Du hast ja mich!«

»Dich?« fragte er achselzuckend. »Was bringt mir das? Schaden, doch nichts als Schaden!«

»Bruno! Undankbarer!« schmollte sie.

»Schon gut. Wie konntest Du auf die Idee kommen, hier ein Engagement zu suchen?«

»Ich wollte ja doch in Deiner Nähe sein.«

// 1461 //

»Unsinn. Wir haben nichts mehr mit einander zu schaffen.«

»Was höre ich? Sprichst Du im Ernste?«

»Ja.«

»So bist Du der schlechteste Mensch, den es nur geben kann. Ich habe Dir meine Jugend, meine Ehre, Alles, Alles geopfert. Und nun sagst Du, daß wir gar nichts mehr mit einander zu schaffen haben. Ist das der Dank für meine Liebe?«

»Nein, sondern der Lohn für - - den Diebstahl.«

»Schweig doch. Das ist ja vorüber.«

»Kostet aber mir meine Ruhe und diesem armen Petermann noch mehr, viel mehr.«

»Ich brauchte Geld, und Du hattest keins.«

»Deine Liebe hat eben stets darin bestanden, daß Du Geld brauchtest. Auch heute empfingst Du mich mit Versicherung Deiner Liebe. Ich wette, Du bist nicht bei Casse.«

»Allerdings.«

»Und rechnest auf mich?«

»Natürlich.«

»Das ist umsonst. Ich habe mich vollständig ausgegeben.«

»Du hast Credit.«

»Du hast mich um ihn gebracht. Siehe zu, wie Du verkommst. Ich kann nicht das Allermindeste für Dich thun.«

»Was fange ich da an. Du hast bereits vergessen, mir das fällige Ziehgeld für unsere kleine Editha nach Paris zu schicken. Die Pfleger mahnen ohne Unterlaß.«

Er blickte sie von der Seite an.

»Unsere kleine Editha?« fragte er, das erste Wort besonders betonend.

»Ja.«

»Du meinst 'Deine' kleine Editha?«

»Welche Frage! Wie kommst Du mir vor?«

»Nun, aufrichtig gesagt, sind vier Jahre seit jener Zeit vergangen. Du warst schön, üppig, verführerisch, und ich war blind in Dich verliebt. Ich glaubte jedes Deiner Worte. Heute ist das anders. Ich bin abgekühlt.«

»Mein Gott! Was muß ich hören!«

»Daß ich während dieser Zeit gelernt habe, zu rechnen und nachzudenken. Weißt Du noch, wie lange wir bekannt waren, als Editha geboren wurde?«

»Ja.«

»Kann ich da der Vater sein?«

»Natürlich!«

»Mache Dich nicht lächerlich.«

»Aber Du mußt doch von Frühgeburten gehört haben. In unserem Falle war eine solche ebenfalls eine Ausnahme.«

»Nein, sondern ich war eine Ausnahme. Jeder andere hätte Dich ausgelacht; ich aber glaubte Dir. Ich zahlte jahrelang die Pflegegelder,

// 1462 //

ich - ah, Unsinn! Ich will mich nicht aufregen. Ich bin, mit einem Worte, gekommen, Dir zu sagen, daß wir uns von heute an nicht mehr zu kennen haben.«

Er stand bei diesen Worten von dem Stuhle auf, auf welchem er gesessen hatte. Auch sie erhob sich.

»Ist das Dein Ernst?« fragte sie.

»Mein vollständiger.«

»Du zahlst nichts mehr?«

»Keinen Heller. Ich verbiete Dir überhaupt, jemals davon zu sprechen, daß wir uns gekannt haben!«

»Und wenn ich dennoch spreche?«

»So werde ich veröffentlichen, wer damals aus Petermanns Casse die fünftausend Gulden genommen hat.«

»Du willst Dich also feindlich zu mir stellen?«

»Nein. Ich will nur haben, daß wir einander nicht mehr kennen. Ich bin Offizier, Du bist Tänzerin. Wir Beide haben unsere Pflichten, unsere Zukunft; aber Jedes die seinige für sich. Wir können uns nichts nützen; wir können uns nur schaden, wenn wir weiteren Umgang pflegen. Ich will avanciren, und Du kannst eine gute Parthie machen, wenn Du mich nicht mehr kennst. Ich hoffe, daß Du mit mir einverstanden bist.«

»Aber das Kind?«

»Es war, ist und bleibt das Deinige; mich aber laß von jetzt an damit in Ruhe!«

»Und Du meinst wirklich, daß ich darauf eingehe?«

»Ja, denn ich halte Dich für klug.«

»Nun gut, so will ich einmal nicht klug sein. Ich erkläre Dir hiermit, daß ich Dich nicht freigebe.«

»Ueber diese Erklärung kann ich nur lachen.«

»Lache jetzt. Später wirst Du einsehen, daß Du sehr unklug gehandelt hast. Ich habe Dich lieb. In Güte hättest Du mir irgendein Uebereinkommen ablocken können. Ich hätte Rücksicht auf Deine Zukunft genommen. Auf Deine kalte, rohe Weise aber wirst Du gar nichts erreichen!«

»Wollen das abwarten!«

»Du kannst das Kind nicht ableugnen!«

»Das Kind nicht, aber meine Vaterschaft.«

»Du hast Dich in hundert Briefen als Vater gefühlt!«

»Das beweist nicht, daß ich derselbe auch wirklich bin.«

»Wie nun, wenn ich mit diesem Kinde und mit diesen Briefen einst vor Deine Braut träte?«

»Ich würde Dich fortzubringen wissen.«

»Deine Braut würde auf mich hören. Du treibst mich mit Deiner Härte zum Widerspruch. Ich bin gegenwärtig mittellos. Selbst wenn ich engagirt werde, bedarf ich einer Summe für die erste Zeit. Ich bin bereit, Dir alle meine Ansprüche zu verkaufen.«

// 1463 //

»Ich kaufe nichts, was ich auch ohne Geld haben kann!«

»Unmensch!«

»Gieb Dir keine Mühe! Du änderst die Ansicht doch nicht, welche ich jetzt von Dir habe. Du weißt also nun, was ich denke und was ich wünsche. Wir kennen einander nicht, und wir legen einander nichts in den Weg. Versuchst Du dennoch, das Letztere zu thun, so sorge ich dafür, daß man Dich einen Spaziergang nach dem Zuchthause unternehmen läßt. Lebewohl, und füge Dich darein.« -

Mit dem Morgenzuge, welcher den Juden Salomon Levi nach Rollenburg gebracht hatte, war noch ein Anderer aus der Residenz gekommen, nämlich - der Baron Franz von Helfenstein.

Er war seit dem Verschwinden seiner Frau sehr oft nach Rollenburg gekommen, um anzufragen, welche Erfolge die polizeilichen Recherchen und Nachuntersuchungen gehabt hatten. Die Antwort war stets dieselbe gewesen. Man hatte nicht die geringste Spur gefunden. Es gab nicht den mindesten Anhalt, dieses räthselhafte Verschwinden zu erklären.

Er hatte seine Schritte natürlich nach der Anstalt des Directors Doctor Mars gelenkt, den er beim ersten Frühstück traf. Mars empfing ihn höflich und fragte:

»Doch wieder in Sorge um die Verschwundene?«

»Natürlich, lieber Doctor!«

»Setzen Sie sich, Herr Baron!«

»Hat man keinen Erfolg gehabt?«

»Leider noch gar keinen.«

»Welch' eine Polizei!«

»Sie ist nicht allwissend.«

»Das braucht sie nicht zu sein. Sie soll nur scharf beobachten und dann gut combiniren.«

»Wo und wie soll man beobachten, wenn man kein Object dazu findet?«

»Das Object ist eben meine Frau.«

»Sie ist ja nicht da. Nein, das Object der Beobachtung könnte eben nur meine Anstalt sein, und da hat sich eben nicht das kleinste Zeichen der Entführung finden lassen.«

»Hm,« machte der Baron, indem er einen eigenthümlich forschenden Blick auf den Irrenarzt warf.

»Was meinen Sie?« fragte dieser, als er diesen Blick, der ihm auffallen mußte, bemerkte.

»Ich habe einen Gedanken, der mich nicht wieder verlassen will, seit er mir gekommen ist.«

»Darf ich ihn erfahren?«

»Ich weiß doch nicht!«

»Ich meine, Herr Baron, daß wir nur dann Erfolg haben können, wenn wir Hand in Hand gehen. Und da ist vor allen Dingen die unumwundenste Aufrichtigkeit nöthig.«

// 1464 //

»Eigentlich.«

»Also, bitte, aufrichtig zu sein!«

»Und Sie werden mir es nicht übel nehmen?«

»Ich bin mir keiner Schuld oder auch nur Nachlässigkeit bewußt; also kann von einem Uebelnehmen gar nicht die Rede sein.«

»Nun wohl! Erinnern Sie sich noch unseres Gespräches bei meiner letzten Anwesenheit, ehe meine Frau verschwand?«

»Ja.«

»Es war da von einer Gratification die Rede?«

»Glaube ich.«

»Auch davon, daß der Tod besser sei als ein unheilbarer Wahnsinn. Besinnen Sie sich?«

»Sehr gut.«

»Ich gab Ihnen den Auftrag, eine Anweisung auszufertigen und zur Unterschrift einzusenden?«

»Sie waren so gütig.«

»Warum haben Sie das nicht gethan.«

»Weil ich diese Gratification bis heute noch nicht verdient habe. Ihre Frau Gemahlin ist weder gestorben noch geheilt worden.«

»Aber sie ist - - fort?«

»Wollen Sie mich etwa dafür belohnen?«

»Wenn Sie es verdienen!«

»Ach, jetzt errathe ich! Herr Baron, ich glaube gar, Sie meinen, daß das Verschwinden Ihrer Frau mein Werk sei!«

»Ich gebe zu, daß ich diesen Gedanken habe.«

»Dann sind Sie freilich auf einem höchst bedeutenden Irrwege. Die Frau Baronin konnte entweder hergestellt werden oder sterben, Eins von Beiden.«

»Oder verschwinden.«

»Das lag außer aller Berechnung. Ein Abhandenkommen hat nicht die rechtlichen Folgen des Sterbens. Daran konnte Ihnen gar nichts liegen. Sie sehen, daß ich aufrichtig spreche.«

»Aber zum Donnerwetter, wer kann denn ein Interesse daran haben, daß sie verschwinde!«

»Das weiß der Teufel!«

»Und wie ist sie hinausgekommen? Sie haben mir diese Fragen bereits beantwortet; ich aber wiederhole sie dennoch. War ihre Zelle verschlossen?«

»Ja.«

»Hatte die Bedienung einen Schlüssel?«

»Nein. Zur Zelle Ihrer Frau Gemahlin gab es nur zwei Schlüssel. Weder ein Krankenwärter noch sonst Jemand konnte ohne besondere Erlaubniß zu ihr.«

»Wer hatte diese Schlüssel?«

»Ich hatte einen und Doctor Zander den andern.«

Ende der einundsechzigsten Lieferung - Fortsetzung folgt.